まいにちの、こころづくり、

からだづくり

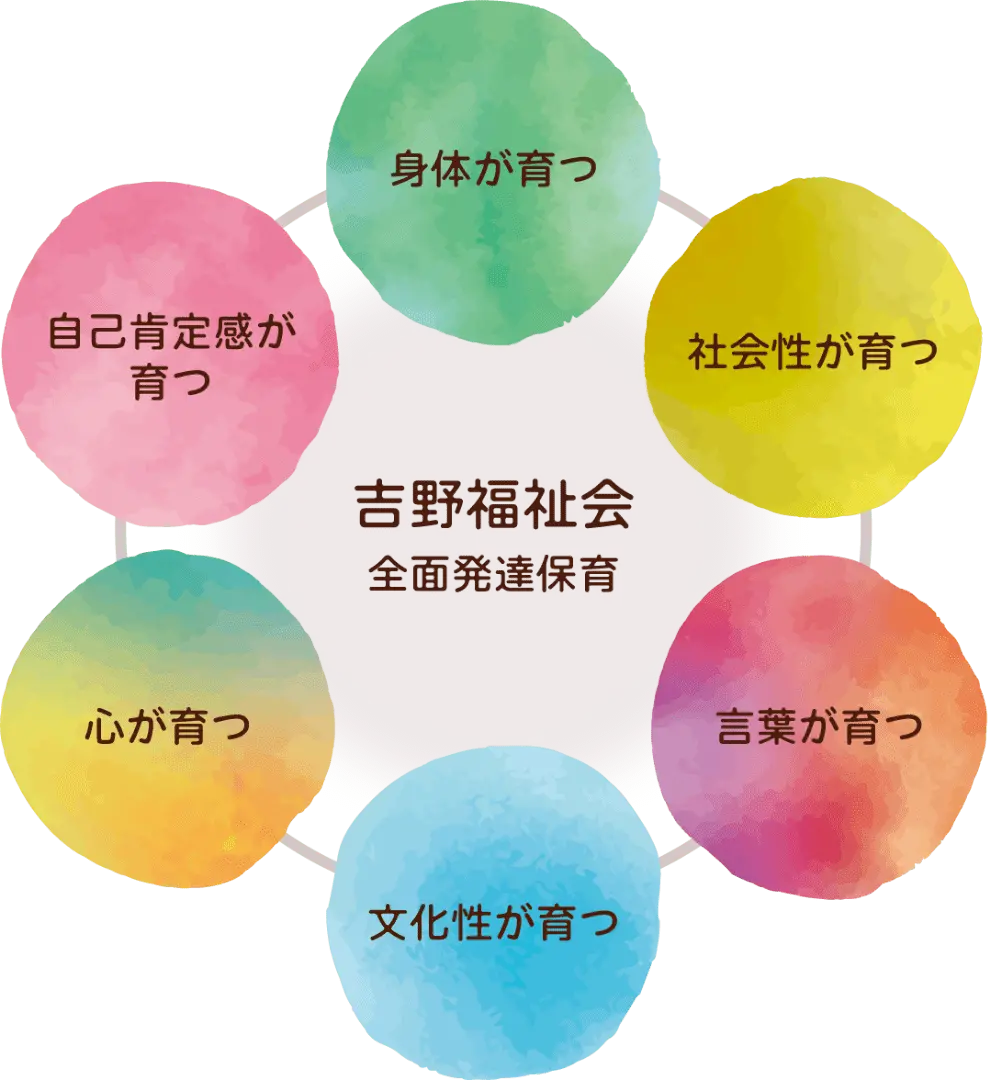

保育について

子どもたちにとって保育園とは、日々の生活を送る場であり、個の心と体が成長する場であり、そして他者とつながりながら共に成長し合う場でもあります。身体が育つこと、心が育つこと、文化性や社会性が育まれ、自己肯定感を持つこと。これらは人の成長において関わり合い切り離せないものでもあります。そして教えるものではなく、子どもたちが毎日の中で自然に身に付けていくものでもあります。だからこそ私たちは、園の都合、大人の都合で、子どもの育ちを決して止めずに、どこまでも正直に寄り添って全面発達を支援することを大切にしています。

全面発達とは

吉野福祉会では、認識力や話す力、自立などの能力が全体的に育つ「全面発達」の保育を実践しています。人間の土台である体の育ちを重視し、全身の機能を高める運動、感覚神経系を育てていく保育です。リズム遊びや描画などを通じて、子どもの心が自由に育つことに心がけ、可能性を伸ばすことを大切にしています。

「身体が育つ」

―健康で丈夫な体を作る―

子どもたちが心身ともに健やかに成長できるよう、「健康で丈夫な体づくり」を大切にしています。園内では一年を通じて裸足で過ごし、リズム遊びやロールマット、散歩など、全身をバランスよく使う活動を日々取り入れています。昔ながらのどろんこ遊びや水遊び、なわとび、竹馬なども積極的に行い、自然とふれあいながらのびのびと過ごすことで、運動神経や感覚神経の発達、脳への良い刺激につなげています。また、遠足や登山などの体験を通して、四季の移り変わりや自然の変化を五感で感じ取り、でこぼこ道を歩くことで、感覚や運動機能も自然と身についていきます。毎日の日課となっているロールマットでは、体の緊張をほぐし、血行を促進しながら、しなやかで元気な体づくりを目指しています。

-

水・泥・砂遊び

-

リズム遊び

-

ロールマット

-

側転

-

散歩

-

登山

なぜ裸足で過ごすの?

裸足で過ごすことは、足の裏に直接刺激を与え、土踏まずの形成やバランス感覚の向上、脳の発達にも良い影響をもたらします。凹凸のある地面や傾斜で遊ぶことで、足の筋肉がしっかりと鍛えられ、自然と体幹や免疫力も高まります。裸足でのびのびと活動することで、子どもたちは本来持っている力を存分に発揮できるのです。

ロールマットとは?

丸めた筒状のマット(ロールマット)の上にうつ伏せや仰向けになり、保育士がやさしく視診・触診を行っています。朝の登園直後に行うことで、体の緊張をほぐし、血流を良くして活動量を高めたり、怪我の予防にも役立ちます。また、この時間は保育士が一人ひとりの子どもと丁寧に関わる大切なひとときでもあり、安心感や信頼関係を育むことにもつながっています。最後に手をついて降りる動作は、転倒時に手を出す反射の練習にもなり、子どもが自分の身を守る力を身につけることにもつながっています。

「社会性が育つ」

―自分で考えて行動する―

子どもたちが集団遊びや当番活動、地域での体験を通じて、社会性を自然と身に付けられる環境作りを大切にしています。友達と協力し合い、話し合いながら遊ぶ中で、共感力や協調性が育まれます。給食当番や掃除などの役割活動では、人の役に立つ喜びや自ら進んで行動する姿勢を身に付けます。また、地域の大人やさまざまな人とのふれあいを通じて、豊かな人間性や社会性も育ちます。日々の生活では、子ども自身の意思を尊重し、食事や排泄、遊びなどを自分で決めて行動できるよう温かく見守ることで、自信と自立心が育っていきます。

-

集団遊び

-

給食当番活動

-

地域で遊ぶ

-

掃除する

-

自分でやる

自分の足で歩かせてほしい。

たとえ、何度、転んでも、どんなに遅くても。

自分の手でやらせてほしい。

たとえ、どんなに傷をつけても、

どんなに下手であっても。

自分の頭で考えさせてほしい。

たとえ、どんなに間違っていても。

その間違いが、必ずその後の

育ちに役立ってくれるのです。

~斎藤公子著『子育て・綿を織るしごと』より~

「言葉が育つ」

―感じたことを表現する―

子どもたちが自分の感じたことや思いを、さまざまな方法で自由に表現できる環境を大切にしています。絵本の読み聞かせや歌、リズム遊び、自由な描画を通じて、子どもたちは物語の世界に心を動かされ、豊かな感性や表現力を育みます。自由に絵を描くことで、その子の心の内面や感じていることが自然と表れ、自分なりの方法で気持ちを伝える楽しさや自信につながります。また、仲間と一緒に歌ったり遊んだりする中で、言葉の発達やコミュニケーション力も身につきます。こうした日々の体験を重ねることで、子どもたちはのびのびと自己表現を楽しみ、創造力や感受性が豊かに育っていきます。

-

絵本読み聞かせ

-

歌を歌う

-

リズム遊び

「文化性が育つ」

―文化を理解し尊重する―

子どもたちが日本の四季や伝統行事、本物の素材や文化に触れる体験を大切にしています。春のお花見や夏の水遊び、秋のどんぐり拾い、冬のスケートや雪遊びなど、季節ごとの自然や行事を通して、豊かな感性と生きる力を育みます。また、わらべ歌や針仕事、七夕、季節の草花に触れる活動も積極的に取り入れています。こうした本物にふれる体験は、子どもたちに自然や文化への興味と敬意を育てるとともに、仲間と協力して作品を作り上げる喜びや達成感も味わわせてくれます。歌や遊びを通して心を通わせ、安心感や絆を深めながら、子どもたちはのびのびと自己表現し、文化を理解し尊重する心を育んでいきます。

-

季節の行事を味わう

-

季節の草花に触れる

-

本物に触れる体験

-

針仕事

-

七夕

「心が育つ」

―共感し思いやる―

子どもたちが友達とつながり、共感や思いやりの心を持つことを大切にしています。園ではヤギなどの動物の飼育を通して、命の大切さや他者を思いやる気持ちを実体験で学びます。生き物の世話や死に立ち会う経験は、子どもたちに命の尊さや限りがあることを教え、悲しみや喪失感を乗り越える力、そして他者への優しさを育みます。また、年齢や月齢の異なる友達と関わる中で、困っている子や助けを必要としている子を助けたり、ルールを守ったりする力も自然と身に付いていきます。集団生活の中で、子どもたちはお互いを思いやり、協力し合う心を育みながら、大きく成長していきます。

-

飼育する

-

友達とつながる

「自己肯定感が育つ」

―ありのままの自分が好きになる―

自由な遊びや多様な体験を通して、ありのままの自分を受け入れ、自信を持てる心が育つことを大切にしています。水や泥、砂遊びなど自然の中で思いきり遊ぶことで、子どもたちは自ら工夫し、想像力や好奇心を膨らませていきます。友達とけんかや仲直りを繰り返し、先生と会話を重ねる中で、信頼関係や思いやり、社会性も自然と身に付いていきます。また、遠足や体験活動では、失敗や成功を重ねながら成長を実感し、自己肯定感が育まれ、「自分でできた」「やってみよう」という前向きな気持ちや達成感が、子どもたちの自己効力感を育てています。こうした日々の積み重ねが、子どもたち一人ひとりの「自分が好き」という気持ちにつながっています。

-

自由な遊び

-

人との信頼関係

-

多様な経験

子どもたちの描画について

絵は子どもの「表現」

吉野福祉会では、子どもが描く絵を大切な成長の表現と捉えています。幼児期はまだ言葉で自分の気持ちや考えを十分に表現できない時期ですが、絵にはその子の心の状態や感じていること、日々の体験が色濃く表れます。私たちは、子どもたちの描いた絵を丁寧に観察し、そこから心や発達の様子を読み取ることで、一人ひとりに合った保育のあり方を常に考えています。

また、職員同士で子どもの絵を持ち寄り、定期的に勉強会を開きながら、子ども理解の深化と保育の質向上に努めています。絵は単なる作品ではなく、子ども自身が今を伝える大切な自己表現です。子どもたちが自由にのびのびと絵を描き、思いを表現できる環境を保障することは、自己肯定感や創造力の向上にもつながります。私たちはこれからも、子どもたち一人ひとりの心に寄り添い、その成長と幸せを支えていきます。

給食について

子どもたちが “食べることの喜び” や “よく噛むことの大切さ” を自然に身に付けるために、毎日の給食は食育の大切な機会です。ご飯も一緒に提供する完全給食のスタイルで、主食・副食・汁物などすべて園で手作りし、旬の野菜や海藻、豆類など多様な食材を使って、素材本来の味や香りを活かした献立を工夫しています。また、味噌や野菜も園で手作り・栽培し、季節や地域の恵みを感じる体験を重視。安全な食材選びや調味料にもこだわり、子どもたちが毎日安心して楽しく食べられる食事を通じて、心と体の健康を育んでいます。

主食は地元の有機栽培農家から仕入れた玄米です。玄米は精白されていないため栄養価が高く、噛めば噛むほど旨味が広がり、自然と咀嚼回数も増えるのが特徴です。圧力釜で丁寧に炊き上げることで、ふっくらとした食感に仕上がり、黒米やひじき、豆類なども一緒に炊き込むことで栄養バランスも向上します。よく噛むことで唾液の分泌が促され、免疫力や消化機能の向上、味覚の発達にもつながります。玄米ご飯は、子どもたちの健康な体づくりと、食べることの楽しさを育む大切な主食です。

-

野菜

県内産を中心に旬の野菜を使用。園で育てた四季折々の野菜も給食に取り入れています。

-

果物

リンゴは青森県、パイナップルは沖縄県、など季節ごとに旬な国産果物を使用しています。

-

海産物

化学調味料、合成甘味料、リン酸塩を使わない海藻類を、国内から取り寄せて使用しています。

-

調味料

国産の醤油、お酢、砂糖、昆布など厳選した調味料を使用。化学調味料や保存料は避けています。

-

みそ

年長児や保護者と一緒に作る自家製味噌。国産丸大豆と伊豆大島の自然塩を使った、天然の味噌です。

-

麹

園オリジナルの味噌作りに使う麹は、青森県や宮城県、静岡県など全国から取り寄せています。

-

塩

「海の清 あらしお」を使用。海水100%、伝統製法で作られた安全安心の自然な塩です。

-

うめぼし

地元の南高梅を使い、園で毎年手作り。子どもたちも梅洗いや塩入れなどの作業に参加しています。

子どもたちが心も体も健やかに成長できるよう、日々の食事を通じた「食育」に力を入れています。0歳から6歳まで、バランスの取れた給食を提供し、子どもたちが全身を使って遊び、しっかり食べて、よく眠るという生活リズムを大切にしています。食事の時間は、単に栄養を摂るだけでなく、家族や友達と心を通わせる大切なひとときです。ここでは、園で特に大切にしている食育のポイントをご紹介します。

-

01

早寝・早起きのリズムを整える

規則正しい生活リズムは、体のホルモンバランスを保ち、健やかな成長を支えます。

-

02

朝食をしっかり食べる

朝ごはんは一日の活力の源。子どもが元気に過ごすために欠かせません。

-

03

心のこもった食事と家族団らん

家族で食卓を囲み、「いただきます」「おいしかった」と感謝を伝える時間を大切にしています。

-

04

噛む力を育てる

よく噛むことで唾液が分泌され、消化や脳の発達を促し、健康な体づくりにつながります。

-

05

添加物を控え、健康的な食生活を意識する

加工食品やスナック菓子、カップ麺など添加物の多い食品は控え、生活習慣病の予防を心がけます。

-

06

カルシウムをしっかり摂る

小魚やごま、大豆、無添加のチーズなどを積極的に取り入れ、丈夫な骨や歯を育てます。

-

07

食物繊維をたくさん摂る

野菜やきのこ、海藻、いも類などの食物繊維は腸の働きを助け、健康な体を保ちます。

-

08

季節感のある伝統食を大切にする

夏は体を冷やす野菜、冬は体を温める根菜など、旬の食材や季節の行事食を取り入れ、食文化も伝えています。

献立について

吉野福祉会の献立は、各園の給食担当や園長、主任がオンラインで会議を重ねながら作成しています。子どもたちが毎日食べるものだからこそ、使用する食材は徹底的に「厳選」し、安心・安全はもちろん、旬や産地にもこだわった質の高い給食を目指しています。主食・副食・汁物すべてを園で手作りし、玄米や黒米、旬の野菜、ひじきなど栄養バランスにも配慮。マクロビオティックの考え方を取り入れた献立で、温かいものは温かいうちに提供することも大切にしています。子どもたちが「食べることの楽しさ」と「よく噛むことの大切さ」を自然に身につけられるよう、日々工夫を重ねています。